Dans notre précédent article nous avons vu comment des capteurs placés sur le corps de l’instrument pouvaient être programmés pour produire des effets sonores. Si le geste supplémentaire pour produire les nouvelles sonorités à l’aide de capteurs n’est pas toujours évident à mettre en place, une solution apparaît pour y remédier. C’est le déclenchement de séquences pré-enregistrées et jouées par une machine. Avant c’était un magnétophone, aujourd’hui c’est un ordinateur, le principe reste le même.

Mais, si d’un côté il est possible d’enregistrer les sons produits par le musicien, de l’autre il est également possible d’enregistrer ses gestes – le mouvement – et par la suite de rejouer ces gestes sur un instrument.

Un parfait exemple d’un tel procédé est le disklavier fabriqué par Yamaha et Bösendorfer. Au lieu du son, on enregistre les mouvements des touches. Il est donc possible de rejouer les séquences des pianistes sur le piano dans votre salon.

L’enregistrement des séquences de variation de paramètres sonores permet de déléguer la gestion trop complexe du jeu vers la machine. Ce n’est donc pas le musicien qui va gérer les variations sonores par son geste, mais la machine qui va à un moment donné reproduire une séquence pour affecter le son de l’instrument.

Nous avons déjà eu l’exemple avec la flûte MIDI, mais cela impliquait d’ajouter les capteurs sur l’instrument. L’idée est maintenant de faire suivre le musicien par l’ordinateur qui va littéralement écouter ce que le musicien joue et déclencher les séquences aux moments indiqués dans la partition.

En 1986 à l’IRCAM, Philippe Manoury écrit Jupiter pour flûte et … ordinateur. C’est la première œuvre qui utilise le procédé que l’on appelle le suivi de partition. Sur la partition, la troisième portée indique ce que joue la flûte et les deux premières portées montrent ce que joue l’ordinateur qui accompagne le flûtiste.

Dix ans plus tard, l’œuvre Metallics pour trompette et ordinateur (on dit maintenant temps réel) de Yan Maresz utilise ce même procédé. Conformément à la partition, l’ordinateur va modifier les sons de la trompette à la place de l’interprète pour recréer artificiellement… des sourdines !

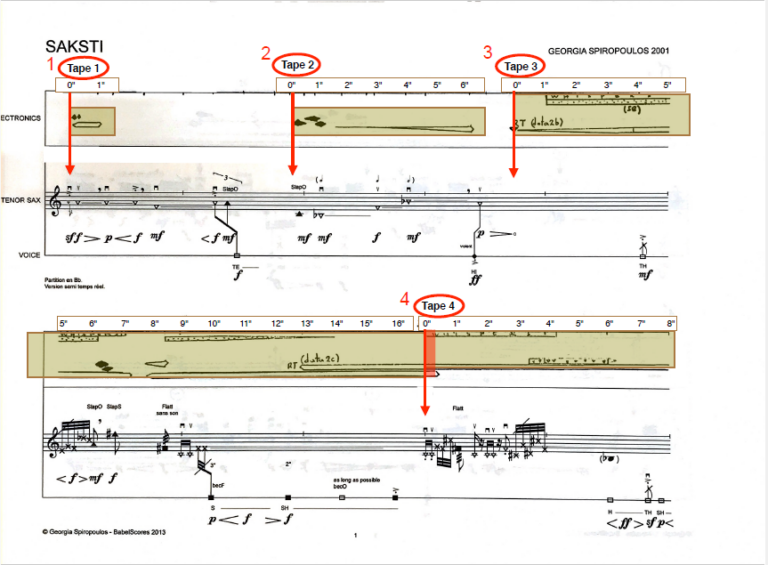

Quand le nombre de séquences à déclencher est assez faible, le procédé peut être facilement remplacé par le déclenchement manuel des séquences préenregistrées. Dans ce cas, un musicien ingénieur qui se charge de l’environnement informatique peut déclencher les séquences à la main.

Mais de nombreux musiciens préfèrent déclencher les séquences par eux-mêmes. L’interprète n’a besoin que d’une seule pédale. Au moment voulu, il déclenche la séquence et garde ainsi le contrôle, même minime, sur la gestion musicale de l’œuvre.

Voici la pièce NoaNoa de Kaija Saariaho écrite en 1992, dont les séquences sont déclenchées directement sur scène par l’interprète.

Dans la version pour Sampo, l’interprète ne fait pas que déclencher les séquences, mais joue les effets par ses gestes, ce qui permet une interprétation plus personnelle de l’oeuvre.

Le déclenchement des séquences audio préenregistrées est aujourd’hui grandement facilité par des machines dédiées à cette tâche. La fonction d’enregistrement est aussi à la base des loopers, que nous aborderons dans notre prochain article.